教育という未来への先行投資をケチってきた日本

「美しい日本人の心を育てる教育」と教育正常化を推進する一般社団法人・全国教育問題協議会(中尾建三理事長) では子どもたちの未来を守るために教育無償化は大切な問題と考えています。

全国教育問題協議会顧問である小林正氏(元参議院議員)は教育無償化について次のようにまとめておられますので紹介します。

未来への先行投資(教育)をケチってきた日本

「教育無償化」をめぐり各党で財源に違い鮮明に

教育無償化にとっての最大の課題は財政的な裏付けをどうするかという選択の問題である。

党内論議、各党論議を見れば、「教育無償化」という思いは同じでも財源問題という方法論では各党それぞれ、まさに同床異夢の観がある。

概観すると、自民党内では、使途を教育費に限定した「教育国債」を創設する案(5兆円)、社会保険料に上乗せする「子ども保険」を創設する案(3400億円)が出されている。また、国が授業料をいったん肩代わりし、大学卒業後に「出世払い」する制度案も提案されている。

日本維新の会は、幼児教育から高等教育までの無償化を憲法に明記するよう主張している。財源としては、公務員の人件費削減、相続税や金融課税の強化で捻出する(3.7兆円)。

公明党は、無償化には同調するものの、憲法改正による対応には消極的である。

民進党は、幼児教育から高等教育までの無償化を主張しているが、改憲ではなく、一般の法律で対応すべきとし、財源としては、消費税の引き下げを求めている(5兆円)。

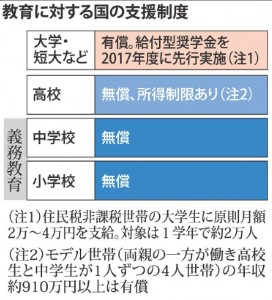

教育再生実行会議に出された資料(2014年)によると、

①幼稚園1.3万校160万人=公財政支出6千億円、保護者負担3100億円

②小学校2.1万校670万人=公財政支出9兆円、保護者負担2000億円

③中学校1.1万校350万人=公財政支出9兆円、保護者負担2000億円

④高等学校5000校330万人=公財政支出3兆円、保護者負担4500億円

⑤大学・高専など1141校301万人=公財政支出2兆円、保護者負担3.1億円

公財政支出と保護者負担の合計がトータルとしての教育費である。教育無償化とは、各段階における保護者負担の総額を公財政支出とすることである。

わざるを得ない。

わざるを得ない。

2016年版「図表で見る教育インディケータ」(ここをクリックするとPDFデータが閲覧できます)によれば、初等・中等・高等教育に対する公財政支出は3.2%で、比較可能なOECD加盟国33ヶ国中、ハンガリーに次ぐ32位とブービー賞の地位にある。

第二次教育振興基本計画の中教審答申では、具体的数値目標として、OECD各国平均である4.5%の財政支出を求めていたが、閣議決定段階でこの目標は削除された。

さらにこのデータによれば、私費負担の割合は日本の場合、1.2%であり、加盟国平均では0.7%となっている。

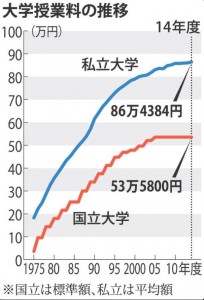

世界第三位の経済大国日本は、未来への先行投資とされる教育について徹底的にケチってきた。総合的な国運上昇の経済政策として教育への投資こそが有効であることを再認識する必要がある。

義務教育無償を反映して小中学校の公財政支出が大きいが、高等教育では保護者負担が重い。これは国民の大学教育観があるとの指摘もある。

①教育費は本人ではなく親が負担し、無理をしてでもわが子を大学に進学させるのが当然だという意識がある。②大学と社会人の教育は個人の問題とされ、社会の問題としては理解されて来なかった。

前出のOECD国際比較で見ると、日本の大学新入生の平均年齢は18歳であるが、加盟国の平均は22歳である。日本が平均年齢が極端に低い理由として考えられるのは、日本では大学は若者のための存在で、社会人の学び直しの場として利用されてこなかったことによる。

OECDは予てよりリカレント教育を提唱してきた。大学などで修得した知識や技術がやがて陳腐化し、それを克服するために再入学して社会の要請に応えるべくフレッシュアップする。安倍首相の唱える「一億総活躍社会」であり、再チャレンジ可能な社会の実現である。

教育再生実行会議の大学改革、高大接続問題は論議の段階から具体的な改革の実行段階に入っている。18歳人口と大学の募集定員がクロスする中で、大学改革は待ったなしである。こうした改革を経ずして、高等教育の無償化が先行すれば、それは大学の救済策に過ぎず、大学関係者のモラルハザードの問題となる。2020年の改正憲法施行まで課題は山積している。