新大学入試は記述式で思考力重視 20年度開始

ついに大学入試改革が本格的に始まります。 長年、マークシートによる基礎と応用の学力チェックで判定してきた手法を根底から変えていくことになります。

長年、マークシートによる基礎と応用の学力チェックで判定してきた手法を根底から変えていくことになります。

文部科学省は6月18日、大学入試改革の軸として制度設計中の2つの新テスト素案を明示しました。

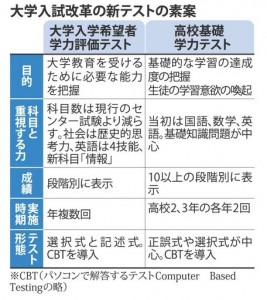

現行の大学入試センター試験を廃止して2020年度から実施する「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」は、「思考力」を重視するために問題文の長文化や記述式問題の採用を検討します。

いよいよマークシート式入試は終焉し、思考力重視の記述試験がメーンになる時代が到来します。

2019年度導入を目指す高校生の基礎知識の定着度をみる「高校基礎学力テスト(仮称)」は、国語、数学、英語の3教科で開始。

両テストとも現在の中学1年生から対象になります。ですから、現在の中一からは徹底した記述テスト対応の訓練が必要です。

「学力評価テスト」は難関・中堅大学のような「選抜性が高・中程度」の大学入試で活用。

「基礎学力テスト」は入試が主目的ではありませんが、定員割れしたり学力不問だったりする「入試が機能していない」大学が入学選抜の参考資料に活用することも想定しています。

素案などによると、「学力評価テスト」は大学入試の1次試験の位置づけ。ですから基礎学力を見る上では学力評価テストがメーンとなります。

センター試験はマークシート方式ですが、評価テストでは短文記述式の問題を出題。問題文が長く、複数の答えがあるなど思考力を問う選択式の問題も出して、知識偏重からの脱却を目指します。

試験科目は現在のセンター試験の30科目から減らした上で、どんな力を重視するのかを科目ごとに明確にした問題構成にします。

例えば、地理歴史・公民なら日本史と世界史の関連づけなど「歴史的思考力」を重視。教科を超えたコラボ企画で思考力を試すことになります。

英語は「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能を重視した説文とするため別日程での実施を検討。情報活用力をみる新科目や民間の試験団体と連携して別日程での実施も視野に入れて検討しています。

とくに重要なのは、思考力を判定するため、問題文の長文化、教科を横断するような問題、記述式問題-を採用する点などです。

「基礎学力テスト」は高校2、3年生を対象に国数英の3教科でスタート。

導入当初は2、3年生が希望に応じて年2回受けられるようにし、将来的には学校や生徒の都合に合わせて回数制限をなくす方針。

理科と社会は現在改定作業中の新学習指導要領の実施に合わせ、23年度以降に導入します。主に高校1年で履修する範囲の基礎問題を中心に出題する予定です。

結果は10段階以上のレベル別に示し、段階を示すことで「次のレベルを目指そう」という学習意欲を喚起し、学力の底上げを図る。希望参加式で、夏と秋の年2回実施する見通し。

両テストとも受験者はパソコンを使って解答する方式を検討していますので、パソコンによる解答が可能になる時代になります。

しかし、両テストとも受験者が数十万人規模となる上、それぞれ年複数回実施するとなれば、問題作成や採点が大きな課題といえます。

効率化にはパソコンを使ったテスト方式が不可欠で、今後はパソコンの整備費を確保できるかや採点のための技術的な問題をクリアできるのかがポイント。