高校新科目に「公共」、小学英語は授業3倍に

文部科学省は8月5日、小中高校の次期学習指導要領の原案を明らかにしました。

文部科学省は8月5日、小中高校の次期学習指導要領の原案を明らかにしました。

学習指導要領は小中高校などで教える内容や目標を示した国の基準で、約10年に1度を目安に見直しています。

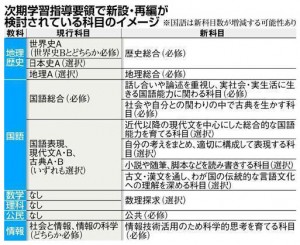

高校では、教科横断的な知識を活用できるよう、日本史と世界史を融合し主に近現代史を学ぶ「歴史総合」、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることを踏まえ政治参加意識を育む「公共」などの新科目を必修化。

小学校の英語は3年生から始め、現在の3倍の授業時間を想定しています。小学5年生から教科化される予定の英語の授業時間数については、現在は「外国語活動」として週1コマ(1コマ45分)ですが、週2コマの年間計70コマに倍増させる方針。

全体の授業時間数を増やすのは難しいため、半分の35コマを「短時間学習」として、始業前や放課後などの10~15分を使うことも提案しています。また、新たに歌や遊びなどの外国語活動が始まる3、4年では週1コマが必要としています。

新しい学習指導要領では「公共」「歴史総合」などの必修科目が新設される見通し。今後、高校の公民科と地理歴史科が大きく変わることになります。

現在、公民科は「現代社会」「倫理」「政治経済」の3科目ですが、現代社会か残りの2科目かを選ぶ選択必修。地理歴史科は「世界史」「日本史」「地理」。世界史が必修、日本史と地理は選択必修となっています。

公民科の「公共」は選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことで、選挙など政治参加について学習します。将来、成人年齢が引き下げられるという意見も踏まえ、社会保障や契約、家族制度、雇用、消費行動といった社会で必要なことを学ぶことになります。

「歴史総合」は、日本史と世界史の近現代を中心に考える必修科目となります。

現行では世界史のみが必修で、日本史を学ばずに卒業する高校生もおり、日本史を知らない若者が歴史認識で深刻化してしまいました。文科省はこうした事情から日本史と世界史の近現代を中心に考える必修科目の新設を提案。

現代の課題と過去とのつながりを理解し、グローバルな視点で日本の歴史をとらえる狙いがあります。

この改訂で世界史は必修ではなくなる見通し。ほかの現行科目の扱いなどは、中教審が今後、検討していきます。

文部科学省は、ほぼ提言通りの内容で検討している。歴史教育をめぐっては、自民党などを中心に日本史の必修化を求める声が出ており、歴史のうち世界史しか学ばない高校生も多いため、国際性を身につける基礎として日本人としてのアイデンティティーを学ばせる必要があるとの理由から新たな科目の提言が行われています。

現行の学習指導要領では、日本史、世界史の両方とも学習が遅れると最後に教わる近現代史が十分に定着しない深刻な近現代省略の課題もありました。

必修科目を増やすと選択の余地が狭まるため、文科省は時代をある程度絞

り、世界史と日本史の要素をバランス良く学ぶ必要があると判断し、必修の新科目「歴史総合」は、日本と世界を関連づけて近現代史を中心に学ぶ内容になっています。

今後、中央教育審議会でさらに詳細を詰め、2016年度中に学ぶ内容や標準の授業時間数の基準となる新指導要領案を答申します。

学習指導要領では1998年の改訂で学習内容を3割削減した「ゆとり教育」路線を08年改訂で修正しています。

次回の改訂については中央教育審議会が議論中で、文科省は2016年度中に答申を受けた後、改訂する予定です。

小学校は20年度から、中学校は2021年度から全面実施する。高校は2022年度から学年ごとに順次実施されます。

【主な高校新科目の案】

[教科] 公民

[仮称] 公共

[内容] 主権者や消費者など様々な主体として判断する力を養う

[扱い] 必修

[教科] 地理歴史

[仮称] 地理総合

[内容] 地理的な見方の育成、地球規模の視点で課題解決学習

[扱い] 必修

[教科] 地理歴史

[仮称] 歴史総合

[内容] 世界史と日本史を関連づけ、近現代を中心に学ぶ

[扱い] 必修

[教科] 理科・数学

[仮称] 数理探究

[内容] 数学と理科の知識で自然現象や先端科学について研究

[扱い] 選択

[教科] 情報

[仮称] 未定

[内容] 情報活用力を養う新科目

[扱い] 必修

[教科] 情報

[仮称] 未定

[内容] 発展的な内容の新科目も

[扱い] 選択