学習指導要領のパブリックコメントを送ろう

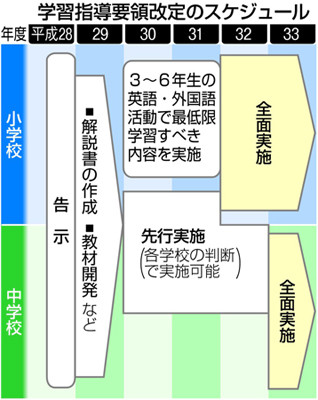

2月14日、文部科学省は小中学校の学習指導要領の原案を発表し、3月15日までの期間、「意見公募(パブリックコメント)」(←こちらをクリック!!)を実施します。3月末には大臣告示がなされ、小中学校の具体的な教科書編集作業が開始されます。

学習指導要領は法的な拘束力を持ち、教科書や授業内容を決める重要な指針ですので、非常に大切です。

「意見公募」は、政府に国民の声を届ける大切な機会ですので、これからの教科書や授業内容の改善に向けて、皆様の意見を文科省にどしどし届けましょう。

次期学習指導要領では、小学校から領土教育、防災教育を充実させ、伝統文化の教育に力を注ぐことになりました。誇りある国づくりのための教育改革に向け、意見を出していきましょう。

【意見の送付先】

■郵送 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文部科学省初等中等教育局教育課程宛て

■FAX 03-6734-4900 ※ 電話での意見提出は受け付けていません。

■パブリックコメント意見提出フォーム(←こちらをクリック)

【学習指導要領の深刻な問題点と改善すべきポイント】

新学習指導要領案(歴史・公民)は教育基本法を遵守したものになっていません。意見公募(パブリックコメント)を出して日本の教育を根本から良くしていくようにしたい気持ちがある方々は、ぜひ、改善に向けて文科省を厳しく指導して日本の教育が良くなる大きな枠組みとなりますように願います。

2月16日に公表された新しい中学校学習指導要領改定案(歴史的分野・公民的分野)について3月15日までパブリックコメントが求められています。

■歴史的分野では、古代史においてこれまで「大和朝廷」と表記されていたところが「大和政権(大和朝廷)」となり、聖徳太子の正規の呼称「厩戸王(うまやどのおう)」とするよう変えられました。

■公民的分野では、家族の規定が欠如し、また、教育基本法で2度にわたって強調している「公共の精神」についての規定がありません。

教育基本法をないがしろにしたもので、教育基本法の精神に基づいて改善に向けて厳しいご意見を一人ひとりの国民の声として発信していきましょう。

(1)歴史的分野で「大和朝廷」を「大和政権(大和朝廷)」に変更し、聖徳太子の正規の呼称を「厩戸王(うまやどのおう)」にすることについて

歴史的分野でこれまで「大和朝廷による統一」と表記してあるところを「大和政権(大和朝廷)の成立」と変更しています。古代に誕生した初めての統一王朝である大和朝廷が今日まで続き、その下にある今日の日本を顧みた時、歴史教育としてこのような突き放した表記は行うべきでありません。

また、これまで「聖徳太子」と表記してところを「厩戸王(うまやどのおう)」を正規の呼称にするように変更しています。聖徳太子は冠位十二階や十七条憲法を定め、中国大陸との外交では「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」と、わが国の誇るべき外交を行いました。

その顕著な業績に基づいて、後世「聖徳太子」と呼称し、国民にその業績を教えてきました。これは歴史学会ではすでに完全に否定されている「聖徳太子虚構説」(聖徳太子という人物は実在しなかったという説)の影響に基づくものと思われます。この虚構説の影響で、近年、中学校の歴史教科書では、呼称も「厩戸王」とし、聖徳太子の業績を低く扱う傾向が顕著に出てきていて、今回の学習指導要領の規定の変更は、その傾向を追認しようとするものと言えます。

しかし、もし、聖徳太子の呼称を「厩戸王」とするならば、他の人物名もすべて実名にすべきです。他の場合は、贈り名で呼称するよう指導しながら、聖徳太子のみ実名で記述せよというのは聖徳太子の存在と業績を否定しようとする試みにほかなりません。聖徳太子の時代、「聖徳」という美称をもって称えられる人物とその業績があったことは確かなことであり、このことを否定すれば、学習指導要領に定める歴史教育の目標である「わが国の歴史に対する愛情を深め」という文言に反し、国を愛することを定めた教育基本法に反することになります。

「大和朝廷」の表記や「聖徳太子」の呼称というこの度の変更は、日本の歴史のアイデンティティを壊そうとする意図が込められていると想定せざるを得ません。そうした意図を持ったとも言える歴史学の一部の傾向を取り入れたのかもしれませんが、日本のアイデンティティの形成のために行う歴史教育は、そうした歴史学の傾向とは無関係でなければなりません。

(2)公民的分野で「家族」と「公共の精神」に関する規定が欠如することについて現行憲法のもと、国民主権を担う公民として、持続可能な社会の形成者として「家族」と「公共の精神」に関する規定は学習指導要領の公民的分野の規定として必要不可欠

家族については、戦後、長く学習指導要領で規定されていましたが、平成20年の改定でなくなりました。健全な社会を築くためには、家族は社会の基礎単位として社会の中での位置づけを学ぶ必要があります。地蔵可能な社会を支え、今日、問題となっている少子化対策に資するためにも公民的分野で家族のことを学ぶことは欠かせません。

「公共の精神」は教育基本法において前文と第2条において2度も規定されている極めて重要な目標事項です。教育基本法が改正された直後の平成20年の学習指導要領改訂でも、この項目は公民的分野の規定として出てきませんでしたが、今回の改訂案でも欠如したままです。教育基本法が強調している「公共の精神」が最も密接に関わるはずの公民的分野で、この目標事項が規定されないのは、教育基本法を意図的にないがしろにしていると言わざるを得ません。

中学校社会科歴史的分野および公民的分野において、歴史教育の課題および公民教育の課題に悖(もと)り、教育基本法を守っていないところがありますので、教育を正常化し、未来の子どもたちのために歴史や公共の精神を養う教育の充実のために、皆様一人ひとりの声をパブリックコメントで発信して日本の教育を改善していきましょう。

文科省では3月15日までパブリックコメントを受け付けています。皆様の熱い教育への思いが具体的な行動で示されれば、是正は可能です。文部科学省も是正に向けて大きな一歩を踏み出していくことでしょう。

■パブリックコメント意見提出フォーム(←こちらをクリック)

文部科学省は2月14日、小中学校の次期学習指導要領の改定案を公表しました。

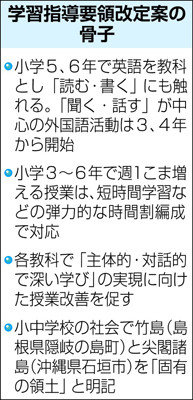

現行指導要領から授業時間数や内容の削減はせず、小学校高学年で英語を教科化。

小中を通じて言語能力の育成や読解力の強化を図り、幼稚園教育要領の改定案も示しまた。

人工知能(AI)の飛躍的な進展を念頭に、AIにはできない課題発見や正解のない問題を議論し折り合いをつける姿勢などを育むことが主軸となっています。

次期指導要領では、「生きる力」を育むため、「何を学ぶか」が中心だった指導要領の性格を大きく変え、「どのように学ぶか」「何ができるようになるか」を明記。学習内容と狙いを明確にしました。

現行指導要領の内容を維持した上、小学校での初の英語教科化や領土学習の拡充し、小中を通じた教科横断型での読解力の強化などを図るとしています。

改定の目玉となる小学校高学年での英語教科化では、国語教育との連携で日本語の特徴や良さに気付かせることを盛り込んでいます。

グローバル化した社会では、自国の歴史や伝統文化への理解が一層必要となるため、年中行事や和食・和服、和楽器などに関する指導を行うよう求め、幼稚園の学習指導要領では、文化や伝統に親しむ例として、唱歌やわらべ歌と並び「国歌」を示しました。

また、利害が衝突する世界で日本の正当な主張ができる人材を育むため、竹島(島根県隠岐の島町)と尖閣諸島(沖縄県石垣市)を「我が国の固有の領土」と初めて明記したことが当然なこととはいえ、画期的です。

現代社会の課題解決に向けては、主体的な学級活動や児童会・生徒会活動を通じた主権者教育、東京五輪・パラリンピックに関連したフェアプレー精神の理解なども盛り込みました。

以下はその要旨です。

≪小学校≫

■不登校 家庭・地域との連携に力

【総則】

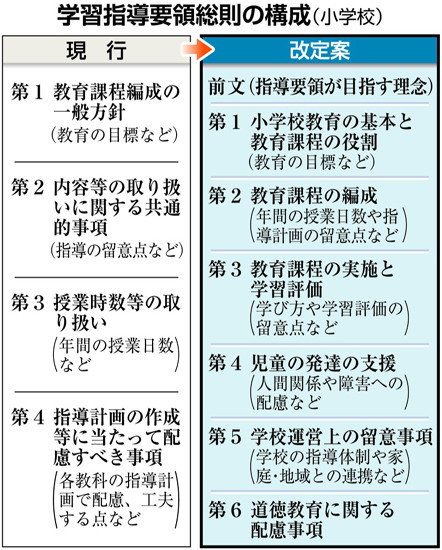

指導要領の意義や理念を示した「前文」を設けた。構成を大きく変え、カリキュラム・マネジメントの流れに沿った章立てに再編した。

育成を目指す資質・能力を(1)知識・技能(2)思考力・判断力・表現力(3)学びに向かう力・人間性-とし、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を求めた。

言語能力など学習の基盤となる資質・能力と、現代的な課題に対応して求められる資質・能力の育成を重視。情報活用能力の育成に向け、プログラミング教育を計画的に実施する。幼稚園や中学校との円滑な接続も新たに示した。

不登校や日本語の習得に困難のある児童など、特別な配慮を必要とする児童への指導に関する記述や、家庭や地域との連携の記述も充実させた。

【国語】

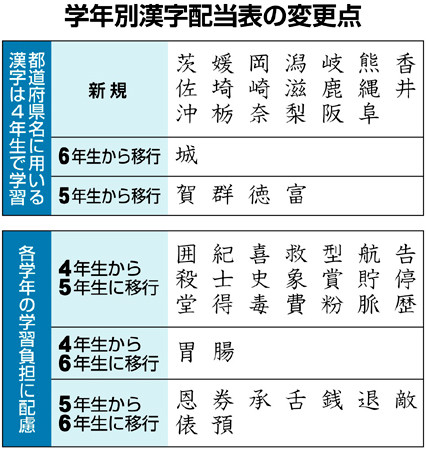

読解力向上のため、学年段階別に教える語句を明確化して語彙指導を充実させ、「原因と結果」など文章中の情報同士の関係を把握する力の育成も新たに明記した。小4社会で都道府県について学ぶため、都道府県名の漢字は小4までに全て学習する。学年別漢字配当表も変更した。

▽1、2年 回文など昔からの言葉遊びを扱う

▽3、4年 引用の仕方や出典の示し方を扱う

▽5、6年 言語活動で複数の新聞や本を活用

【社会】

主権者の育成、防災・安全への対応、海洋や国土の理解、グローバル化、産業構造の変化に対応して内容を改善した。

▽3年 市区町村による公共施設の整備や租税の役割。地図帳の使用

▽4年 都道府県や自衛隊などの機関による災害対応。県内の主な文化財や年中行事の理解

▽5年 竹島や尖閣諸島は日本固有の領土。情報技術の進化による産業や社会の構造的変化

▽6年 学術研究の進展に対応し歴史的事象を整理。「聖徳太子」は「聖徳太子(厩戸王(うまやどのおう))」

【算数】

領域の構成を整理し、算数と社会のつながりを意識させるため統計教育を各学年で充実させた。6年だったメートル法の単位の仕組みを3~5年に移行。プログラミング教育の例として、5年の多角形の作図を示した。

▽3年 複数の棒グラフを組み合わせたグラフに触れる

▽4年 整数同士の簡単な割合、複数の折れ線グラフを扱う

▽5年 小6から速さを移行。複数の帯グラフの比較

▽6年 代表値を中1から移行。小5でも教えていた分数の乗除をまとめて扱う

【理科】

理科を学ぶことの意義や有用性を実感するため、日常生活や社会との関連を重視。見通しを持った観察、実験を行い、結果を整理して考察するなどの科学的探求や自然災害の基礎も充実させた。

▽3年 中1から音の性質を移行

▽4年 雨水が低い場所に流れることに関連し、自然災害に触れる

▽5年 水溶液の中では物が均一に溶ける

▽6年 小5から、魚の食物連鎖を移行。人と環境の関わりについて充実。小4から、光電池の働きを移行

【生活】

3年以降の学びにつなげるため、「見つける」「比べる」「例える」に加え、「試す」「見通す」「工夫する」などの学習をする。幼児教育から円滑に移行できるように、入学当初に「生活」を中心として各教科を合わせたような指導や弾力的な時間割の工夫をすると明示した。

【音楽】

歌唱や演奏の表現でも、思いを伝え合う言語活動を実施する。わが国や郷土の音楽の学習が充実。知的財産の記載を増やし、著作者の創造性を尊重する意識や態度を育成。3、4年で取り上げる旋律楽器の例に和楽器を追加した。

【図画工作】

「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」の指導の違いを明確にした。児童が自分の良さを見いだせるようにした上で、互いの良さや個性を尊重し合えるように配慮。知的財産を守ることが大切との視点も増やした。

【家庭】

4領域を3つに整理した。「家族・家庭生活」では高齢者など地域の人々との関わりを明記。「衣食住の生活」では、献立は主食・主菜・副菜で構成されることや和食の基本としてのだしを教える。「消費生活・環境」は売買契約の基礎を盛り込むなど消費者教育を充実。指導の配慮事項に食物アレルギーを加えた。

【体育】

運動領域では、オリンピック・パラリンピックに関する指導で、各種の運動を通じてスポーツの意義や価値に触れる。全国体力テストで低下傾向にあるボール投げの改善のため「走る・跳ぶ」を扱う際に、投げることの指導も可能とした。

保健領域は、けがの簡単な手当てなど技能に関する内容も充実させた。

【英語】

外国語活動を踏まえ、段階的に「読むこと」「書くこと」を加える。日本語との違いや特徴に気付かせ、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成する。外国語活動の内容も繰り返し指導し、定着を図る。

「聞くこと」では、ゆっくりはっきりと話された短い話の概要を捉えられるようにする。

「話すこと(やりとり)」では、自分や相手のことについて、質疑応答ができるようにする。

「話すこと(発表)」では、伝えたい内容を整理して、自分の考えや気持ちを基本的な表現で話せるようにする。

「読むこと」では、活字体の文字を識別、発音し、音声で慣れ親しんだ簡単な語句や表現の意味が分かるようにする。

「書くこと」では、大文字と小文字を活字体で書き、自分のことや身近なことを、例文を参考に書けるようにする。

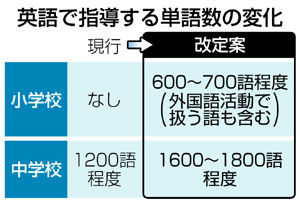

単語数は、外国語活動を含め600~700語程度。肯定文や否定文、疑問文の基本的な内容なども扱う。

【道徳】

平成27年の教科化で改定したため、今回変更はない。数値ではなく記述で評価し、全面実施は30年度から。

【外国語活動】

「聞くこと」「話すこと(やりとり・発表)」を中心に日本語との違いに気付くことや、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことで、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成する。

「聞くこと」では、文字の読み方の発音を聞いて、どの文字か分かるようにする。

「話すこと(やりとり)」では自分や相手のことについて、基本的な表現を用いて質問したり答えたりする。

「話すこと(発表)」では、日常生活に関しての考えや気持ちを、基本的な表現を用いて話すようにする。

【総合学習】

教科を超えた全ての学習の基盤となる資質・能力の育成を目指す。情報収集やプレゼンテーションでのコンピューターの活用を明記し、文字入力などの基本操作の習得も取り入れる。プログラミング教育は主に総合学習で取り扱うが、必ずしも各学年でやる必要はない。

【特別活動】

主権者教育の場として、学級・児童会活動、学校行事を通じて自治的能力を育む。キャリア教育を明記し、将来について考えたことなどを記録するキャリアパスポートを導入。いじめ防止も盛り込んだ。